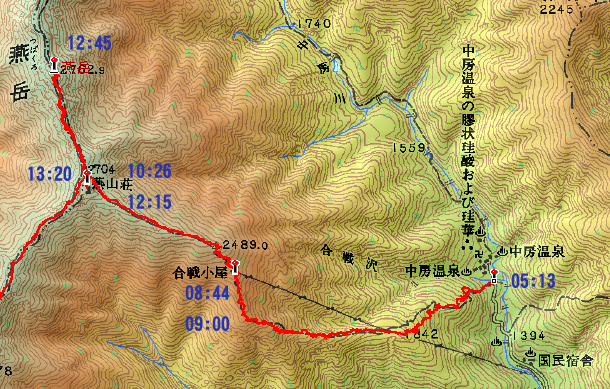

| 8月4日(土) 曇り後、雨 昭島駅前を0時に出て、中房温泉に4時到着。 5時30分歩き出した。 台風の影響が残っているのか、雲行きが早いが雨は降っていない。雨の予報であり、雨の降らない間に出来るだけ登ってしまいたいという思いで歩き始める。 私自身としては足の親指のつけ根が痛くて歩けるかどうか不安であったが、登りでは痛みもそれほどでなく、何とか歩ける。 総勢12名であるが、歩きは順調で、第一ベンチ、第二、第三と辿り、富士見ベンチと歩き、合戦小屋に至る。例のスイカにかぶりつく人、スモモを食べる人思い思いに休憩する。 順調に歩いてきたが、ここから約1名に高度障害が出て、遅れ始めるが、いつものことであり、ご本人のペースに任せて、我々は我々のペースで燕山荘に10時半に着く。 山荘に入りチェツクイン11時半まで食堂にてしばらく思い思いに過す。とそこに客人あり、KENTOKUさんが姿を出す。なんと栂池にいるはずが、朝一番に中房温泉に車で来て、頂上に登ってきた帰りという。久しぶりにアルコの仲間と会うが、山が好き人間は会うと楽しい。 昼食後、燕岳山頂に向かう。雨であり、全員雨具着用。花崗岩砂礫の稜線は歩きやすい。雨で視界なく、展望無いまま頂上に至る。初めて頂上に来た人にはものたりないだろうが、縦走は、始まったばかりであり、明日からに期待ということで、山荘に戻る。 就寝までのタップリある午後の時間帯は例によって談話室にて、持ち込みの酒類、オデンなどで大宴会となる。

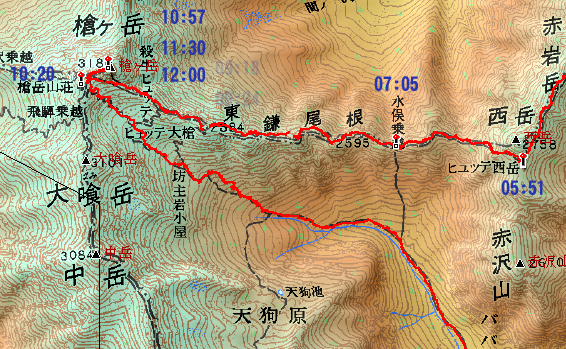

8月5日(日) 曇り後晴れ 天気が心配。夜中に外に出てみると一部晴れ間もあり、星が輝いていた。天気は回復しつつある。また寝る。 ガスの深い燕山荘を出て、大天井岳に向かう。蛙岩を過ぎる頃から晴間が広がり、いい縦走ができそうな予感がしてくる。晴れ間は山男にとってなによりのご馳走であり、山女に取ってはお肌に悪魔の手が忍び寄る。 花崗岩砂礫の稜線は歩きやすく、砂礫にはコマクサが群落を成して咲き誇り、這松の中に時折混在するシャクナゲが妖艶な花で迫る。 大下りの頭で休息。最低鞍部を目指して下り、登り返して、さらに長い稜線を歩くと槍ヶ岳と大天井岳/常念岳への分岐に出る。 ここから大天井岳への登りは豪快であり、大きな山腹を左に巻いて大天莊に至る。ここにザックを置き空身で頂上を目指す。すぐにチングルマ、シナノキンバイなどのお花畑が広がり、しばらく岩稜を行くと大天井岳頂上2922㍍に立つ。展望は今ひとつであるが、天気はどんどんよくなり、いい縦走が出来ることが確信された。 大天荘に戻り大休止、持参のコンロで総勢12名がわいわい言いながらコーヒーを楽しむ。 大天莊から大天井ヒュツテまで、また大天井岳の山腹を巻いていく。そして西岳に向かう。 天気よければすべてよし。昨日の暗さはない。今日はヒュツテ西岳が目標であり、時間的には余裕があり、ゆっくりと歩き、咲き乱れる花々を楽しみ、縦走を楽しもうと思う。やがてびっくり平に出てみると展望も楽しめることとなる。 今までは雲に邪魔されて見えなかったがようやく今回の目標である槍ヶ岳が見えてきた。右側から北鎌尾根を支えにして、槍の穂先を天空に突き出しそびえていた。明日はこの頂上目指して東鎌尾根登るのだ。天気回復は固いだろう。期待がふくらむ展望だ。 ここからは山腹を巻き気味に歩きヒュツテ西岳に出た。 西岳からの展望はすばらしい。槍ヶ岳を正面に、残雪が意外に多い槍沢がかなりの傾斜で見えた。穂高連峰は前穂高がしっかりと見えていたが、奥穂高、北穂高は雲の中。反対側の常念岳もよく見えた。すぐに庭にて大宴会を始め缶ビール片手に展望を楽しむ。 ヒュツテ西岳は収容人員60名のこじんまりとした山小屋である。寝床の巾はゆったりとしていて寝やすい。その上、外付けされたトイレはきれいである。大規模の山小屋と異なり、静かな小屋であり、すごしやすいいい小屋である。

8月6日(月) 快晴 朝4時、外に出て見ると快晴。まだ明けきれない夜空に穂高連峰がそびえていて、北穂高の頂上小屋の明かりと槍ヶ岳山荘の明かりが一際目立って見える。今日は東鎌尾根を登る日であるが、好天に恵まれ、快適な登高間違いなしを確信。 朝5時50分小屋を出て、鞍部まで急下降。鉄ばしご、木造のハシゴが掛かり、東鎌尾根の厳しさが始まる。総勢12名であり、一人一人慎重に下り、また、登り返しを繰り返す。 水股乗越を過ぎて、いよいよ東鎌尾根の核心に入っていく。路は整備されているが、油断は出来ない。慎重にやせ尾根の登り下りを繰り返し、7時40分ころ、最後の難関に突き当たる。高さ20㍍からある岩場を3段垂直の鉄梯子で下ると、下り降りたところがやせた岩稜であり、左右に切れ落ちていて、落ちたら助かる見込みのないところ、慎重に一歩一歩渡る。リーダー一人がこの難関を通過しても、残り11名がここを通過できるという保証はない。一人一人が誰にも頼らずに通過する以外に方法はない。一人一人の無事安全を祈るだけが出来ることだ。ヒヤヒヤしながら一人一人を見ていた。 なんとか全員ここを通過し、一呼吸いれる。「ああ、恐かった」とだれかが言った。偽らざる言葉であり、全員同じ気持ちであったろう。 この難関を越えると、上部にいけば行くほど尾根の岩場はしっかりとしてきて歩きやすい。 槍の穂先がぐんぐん大きくなり迫る。槍沢を登る人達が下に見える。槍の肩にある槍ヶ岳山荘までは近いがなかなか近づかないがようやく10時30分に到着する。ヒュツテ西岳を出てから4時間半掛かった。 11時まで休息とする。思い思いに過ごし、槍の本体のクライミングに掛かる。と言ってもルートははっきりしていて、要所、要所には鎖と鉄梯子がかかっていた。登りと下りが一方交通となっていて登り易い。10数年前に登った時は登り下りが重複していて鉄梯子もなくなかなか大変であったが、今回は登り易くルートが造られていた。12名中、11名が一段となって登り、頂上にて写真を一人一人撮って、早々と下降した。 東鎌尾根の登高で全員が疲労した筈であり、12時であり、まだ早いが槍ヶ岳山荘で一泊とする。 例によって3日3晩の宴会を談話室で行う。ここでまたアルコの仲間登場、それは万さんであり、仲間と3人で剣岳から立山、薬師岳、黒部五郎岳、三股蓮華を縦走し槍ヶ岳山荘で6泊目ということであった。 夕食後は早めに就寝する。しかし、なぜか疲れている筈だが、寝付かれない。高度障害なのか。3,000㍍の稜線に立つ槍ヶ岳山荘では高度障害がでても不思議はない。ヒマラヤのアイランドピーク6,189㍍でのアタックキャンプでも一睡も出来なかったのは完全に高度障害であったが、3,000㍍でも高度障害なのか、それとも。

8月7日(火) 快晴 本日のトップは和田、ラストは別所の両リーダーとし、圏谷地形の槍沢を下る。ところどころ雪渓を渡る。1時間も下ると沢の流れに出くわして冷水でのどを潤す。天狗原からさらに下る。大曲で昨日登った東鎌尾根がよく見えた。槍沢ロッジを過ぎると槍沢は川となり下る。 横尾11時、徳沢園12時前に到着し、昼食。一度にカレーライスとカレー蕎麦を食す。 2時上高地で迎えのマイクロバスに乗車。沢渡にて温泉に入り、バス宴会を開きつつ午後8時昭島駅に戻る。 下記に地図のみ 他の地図の2/3の大きさです

※地図は 国土地理院 カシミール等 より 利用させていただいています ※データーは GPSで 作成いたしました |

||||

| (記:加藤) |

前へ 計画へ 写真へ 次へ |